В условиях Арктики (Печорское и Карское моря) и Дальнего Востока (шельф о. Сахалин) к вопросам ледовых воздействий на берега и дно относятся с должным вниманием, однако применительно к морям и озерам умеренного климатического пояса, например, Каспийскому морю, указанный вопрос долгое время оставался без должного внимания и оценки.

Ледовые условия Каспийского моря характеризуются большой сложностью и изменчивостью. Ледовый период на Северном Каспии продолжается с ноября по март. В холодные и экстремально холодные зимы припайный лед может устанавливаться до изобаты 20 м. Ледообразование на Северном Каспии при солености вод от 2 до 11‰ происходит при температуре замерзания в диапазоне от −0,2°С до −0,6°С. Плотность не содержащего включений морского льда здесь ниже, чем в Арктике, и составляет ~920 кг/м3. Максимальная толщина дрейфующего ровного льда на Северном Каспии даже в очень суровые зимы не превышает 60-70 см, припая — 90-120 см.

Значительную часть акватории может занимать так называемый наслоенный лед, мощностью до 3 м. Специфика ледовых условий Северного Каспия, с его относительно тонким и «теплым» льдом, коротким по сравнению с Арктикой периодом ледообразования, обусловливает относительно низкие прочностные характеристики ровного льда, а на фоне сильных ветров условия, особенно благоприятные для его взлома и торошения, и, соответственно, воздействия на грунт. Максимальное количество торосов при всех типах зим наблюдается в зоне контакта припая и дрейфующего льда. Положение кромки припая в течение холодного сезона постоянно меняется, в результате зона активного торошения захватывает большую площадь.

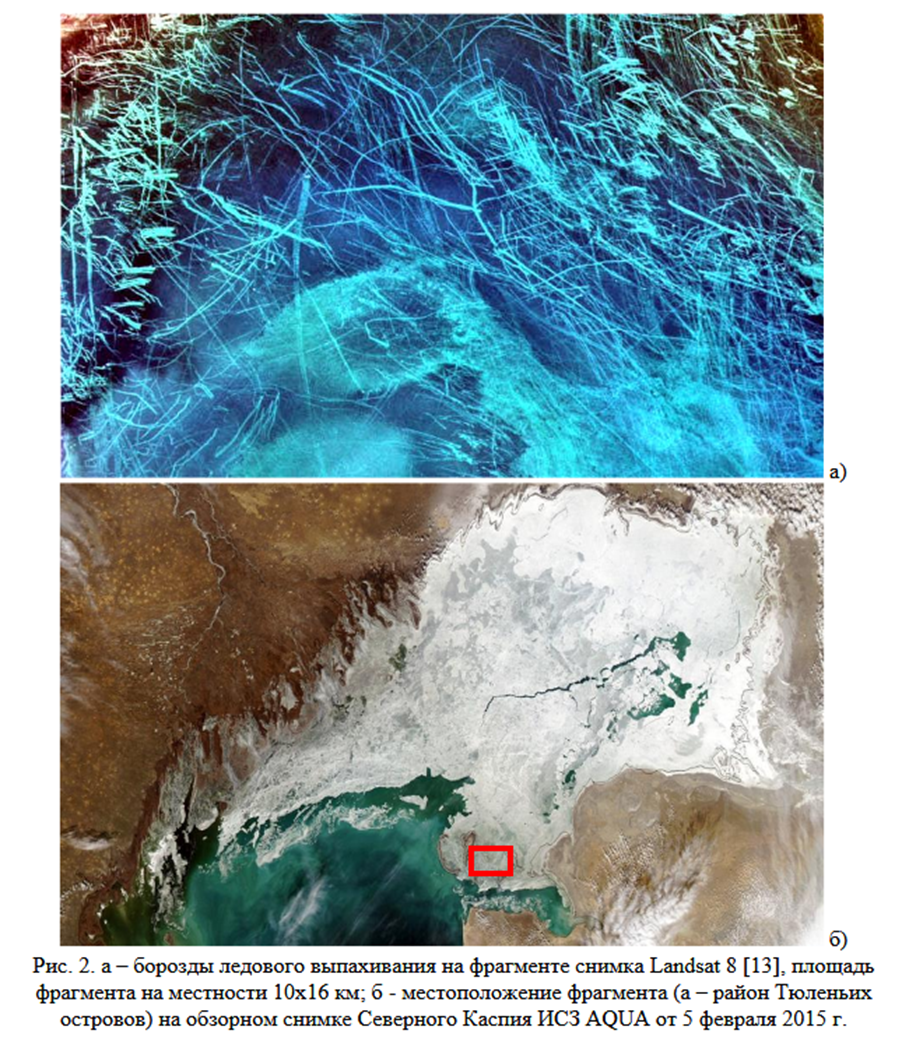

На фоне глобального потепления и сокращения площади и мощности ледяного покрова хозяйствующие субъекты, осваивающие акваторию Северного Каспия, вплоть до первой крупной аварии, игнорировали ледовый фактор. Вместе с тем, анализ межгодовой изменчивости суммы отрицательных температур, показал, что на Северном Каспии уже с начала 2000-х вслед за заметным зимним потеплением отмечена стабилизация температурного режима холодного сезона и, соответственно, режима формирования ледяного покрова. Повторным моментом, привлекшим внимание к проблеме ледовых воздействий ученых-экологов и отчасти нефтегазовые компании, стала катастрофа на месторождении Кашаган в 2012 году, где наслоенный лед повредил несколько ниток незаглубленного в грунт трубопровода. В 2016 году на спутниковых снимках Landsat 8 дна мелководья Северного Каспия ученые из NASA впервые, как они думали, обнаружили следы воздействий ледяного покрова на дно.

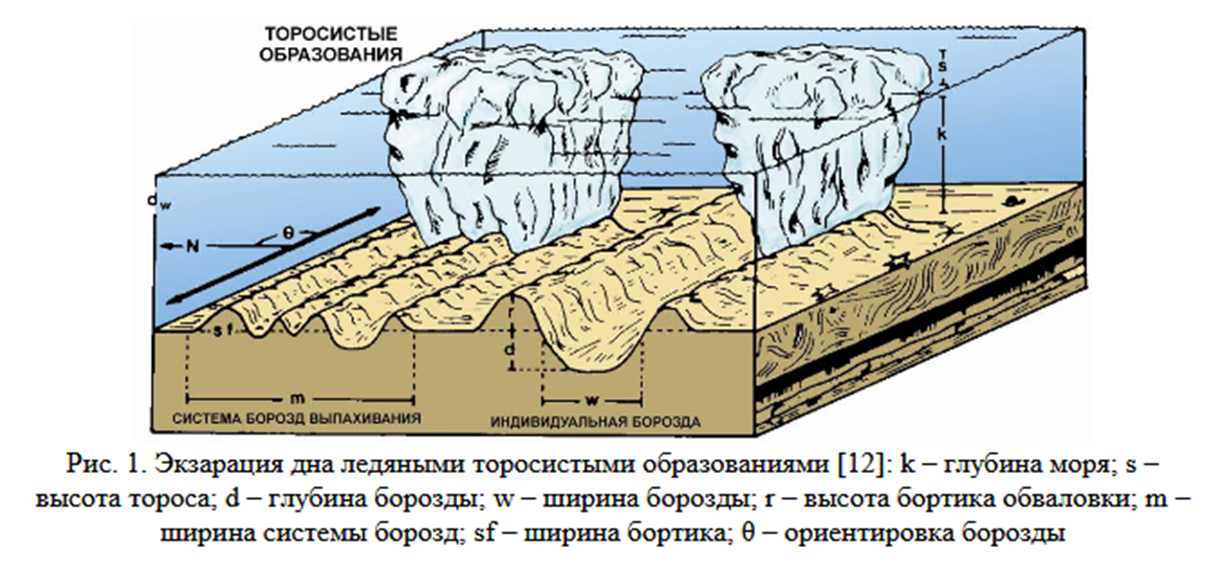

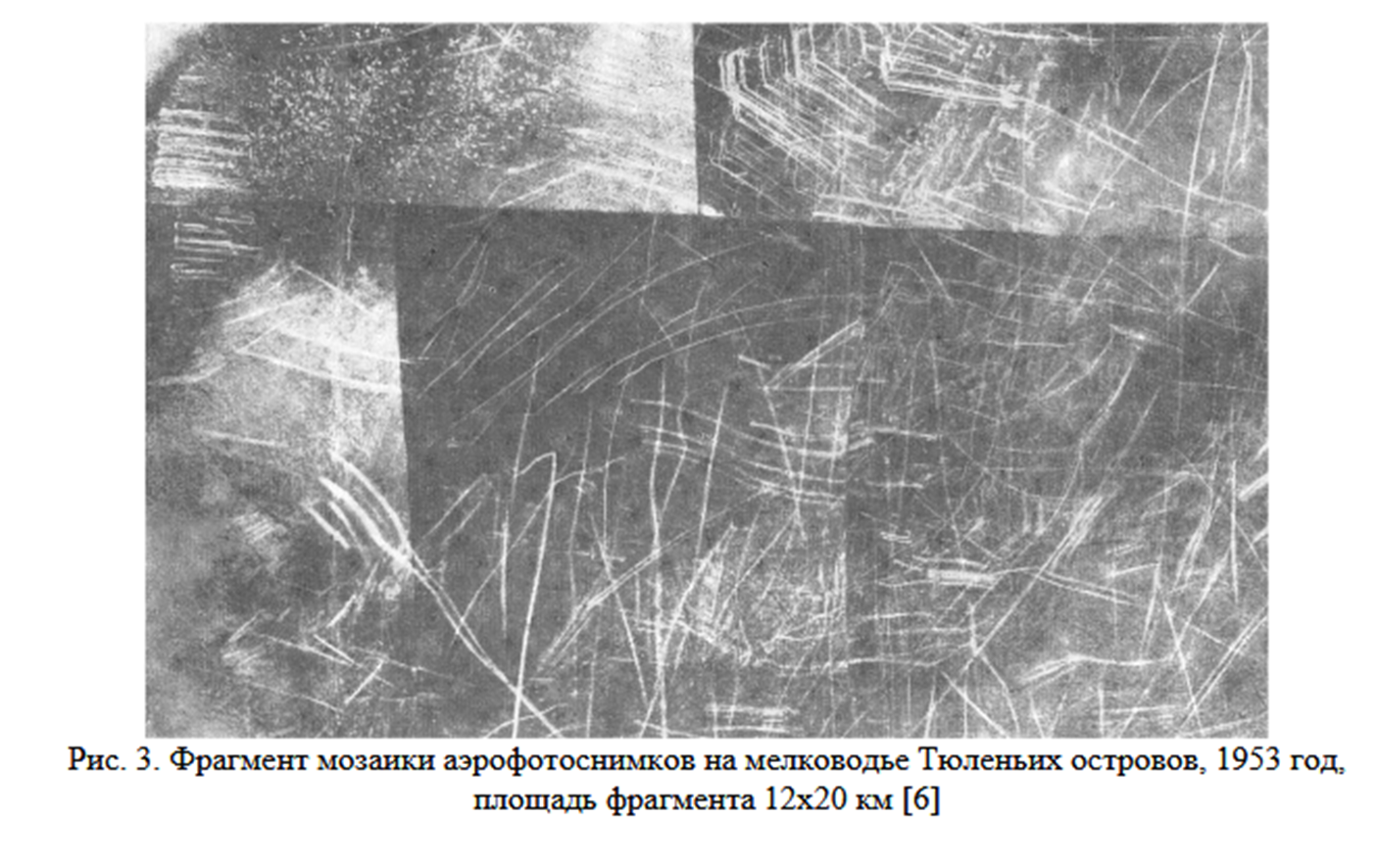

Однако, как оказалось, советские ученые еще в 50-х годах прошлого века открыли указанный феномен. При производстве аэрогеологических работ с применением материалов аэрофотосъемки и аэровизуальных наблюдений в том же самом районе восточного побережья Каспийского моря было обращено внимание на специфический рисунок на поверхности морского дна. Этот рисунок представляет собой лишенные всякой закономерности взаимно пересекающиеся шрамы и царапины светлого тона на фоне более темной поверхности дна. Иногда отмечаются и целые серии таких борозд, строго параллельных друг другу и имеющих в плане вид «гребенки». Наиболее характерно и четко рисунок выражен в пределах защищенной от волнения мелководной зоны в интервале глубин от 1 до 3 м. Было предположено, что образование борозд и шрамов связано с выпахивающей деятельностью льда. Двигаясь в направлении господствующих ветровых течений, ледяные образования выпахивают поверхностный слой донных осадков и сдирают покров водорослей Zostera, образуя за собой «шрамы выпахивания», длина которых достигает нескольких километров.

«Открытию» американских ученых, вероятно, способствовал тот факт, что в 2016 году постоянно среднегодовой уровень Каспийского моря достиг примерно тех же отметок, что и в 1953 году, когда следы экзарации дна были впервые задокументированы на аэрофотоснимках.

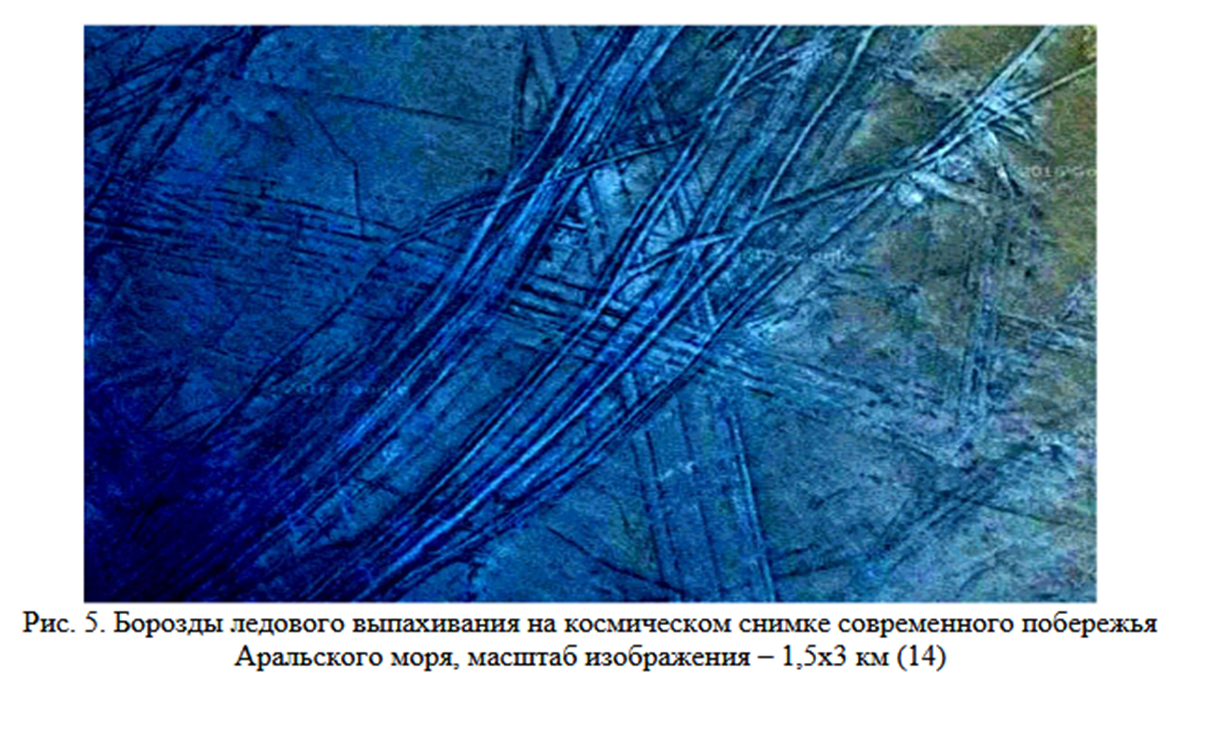

Аналогичные Каспийским следы обнаружены нами при анализе космических и аэрофотоснимков на бывшем дне северо-восточного побережья Аральского моря. Они также отчетливо дешифрируются в картографических сервисах Google и Yandex. В средствах массовой информации, на телевидении, в ряде изданий казахстанской прессы и в среде околонаучной общественности эти формы интерпретируются как следы божественного происхождения или следы деятельности инопланетян, приводятся сравнения с изображениями на плато Наска в Южной Америке, отмечая, что эти «следы» находятся на одной и той же широте. Ширина линий составляет от 2 до 50 м, большинство 10-12 м, протяженность — от 200 м до нескольких километров, в среднем от 500 м до 1 км.

Вместе с тем, если проанализировать природные условия высыхающего бассейна Арала, то всякое сомнение в генезисе этих «следов» проходит, и они интерпретируются исключительно как борозды ледового выпахивания.

Автор: Станислав Огородов, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет, научно-исследовательская лаборатория геоэкологии Севера

Полную версию статьи можно прочитать на сайте «Земля из космоса».

Комментарии