CaspianPilot

С 2016 года компания «СКАНЭКС» уверенно развивает портал спутниковых геоинформационных данных и сервисов морской отрасли Scanex Maritime. Каспийский регион для нас является ключевой зоной интереса, для которой мы специально адаптировали наши продукты и сервисы и готовы их представить всем заинтересованным партнерам

~4000

отметок АИС судов

в день

в день

~5000

судов, единовременно детектированных по радарным космическим снимкам в момент съемки

12

крупных нефтяных пятен

выявлено в год

выявлено в год

36

спутников, данные с которых передает «СКАНЭКС»

~2000

B2B пользователей геосервисов «СКАНЭКС» ежедневно

30

собственных программных продуктов

Новости

Все новости

Все новости

09.07.2021

Следы выхода углеводородов зафиксированы рядом с островом Дошлы4 июля в социальных сетях и СМИ появились фотографии огромного пожара в азербайджанском секторе Каспийского моря — языки пламени подвимались высокого вверх и были видны издалека.

14.05.2021

Грузооборот морских портов России за четыре месяца 2021 г. сократился на 4,2%Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2021 г. составил 268,81 млн тонн, сократившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Снижение показателя грузооборота связано с падением на 12,6% объема перевалки наливных грузов, составившего 138,67 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 6,6% — до 130,14 млн тонн, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

25.12.2020

Прикаспийские страны продлили мораторий на коммерческий вылов осетровых на 2021 г.Страны Прикаспийской пятерки пролонгировали запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб. Решение принято в ходе четвертой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами, состоявшейся с 21 по 23 декабря 2020 г.

Мониторинг судов по АИС

Мониторинг судов по АИС

О сервисе

Мониторинг морского трафика в Мировом океане — важная задача, которую блестяще решают сервисы на основе данных АИС — автоматической идентификационной системы. АИС-мониторинг района интереса заказчика позволяет получить доступ к актуальной оперативной информации о текущем положении всех судов в его пределах, а также статистические данные о динамических бортовых характеристиках каждого судна.

Подробнее

Доступ к полной версии

Детектирование судов

Детектирование судов

О сервисе

Сервис позволяет обнаруживать суда, которые отключили датчики АИС и другие приборы для передачи координат местоположения судна (например, Inmarsat, Iridium). Определение судов производится на основе радиолокационных спутниковых данных в автоматическом режиме посредством встроенного в сервис алгоритма.

Подробнее

Доступ к полной версии

Мониторинг ледовой обстановки

Мониторинг ледовой обстановки

О сервисе

Сервис предназначен для оперативного мониторинга ледовой обстановки в портах и замерзающих районах плавания в целях обеспечения безопасности судоходства, повышения скорости прохождения ледовых участков маршрута, планирования ледовых проводок и поддержки ледокольных операций

Подробнее

Доступ к полной версии

Открытые спутниковые данные

Открытые спутниковые данные

О сервисе

Сервис предоставляет доступ к радарным и оптическим снимкам открытых международных и отечественных спутников (Sentinel, Landsat, Modis и др.) В зависимости от спутника, пространственное разрешение колеблется в диапазоне от 10 до 1000 метров/пиксель

Подробнее

Доступ к полной версии

Выявление и трекинг нефтяных пятен

Выявление и трекинг нефтяных пятен

О сервисе

Сервис предоставляет надежное и достоверное выявление пленочных загрязнений нашими экспертами с возможностью прогноза перемещения пятен на несколько дней вперед и моделирование истории их возникновения, а также определение источника загрязнения

Подробнее

Доступ к полной версии

Статьи

Все статьи

Все статьи

Статьи

Все статьи

Все статьи

26.08.2021

Изучение рельефа крупных морских береговых аккумулятивных форм методами ДЗЗАлександр Алейников, к.г.н., ведущий специалист Департамента тематического картографирования ГК «СКАНЭКС», выступил соавтором статьи «Возможности изучения рельефа и динамики береговой линии аккумулятивных форм по данным дистанционного зондирования на примере геосистемы косы Долгая». Она была опубликована в журнале «Вестник СГУГиТ».

Вместе с Александром Алейниковым в подготовке исследования участвовали Вячеслав Крыленко (к.г.н., старший научный сотрудник, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН) и Марина Крыленко (к.г.н., ведущий научный сотрудник, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН).

Авторы отметили, что изучение рельефа крупных морских береговых аккумулятивных форм, основанное на современных технологиях, актуально для решения многих прикладных задач, например, научного обеспечения требуемой информацией управленческих решений в сфере природоохраны, природопользования и защиты от опасных природных явлений. Но ранее существовавшие методы исследования рельефа, особенно подводного, — достаточно дорогие и трудоемкие. Необходимо внедрять инновационные технологии.

По данным Sentinel-2 за 2016-2020 гг. с помощью программного продукта ScanEx IMAGE Processor был построен рельеф подводной части косы Долгой и банки Еленина — одной из крупнейших аккумулятивных форм Азовского моря (рис.1). Эти цифровые модели дали возможность получить некоторые характеристики впервые выявленных элементов рельефа. Анализ полученных уникальных данных позволил по-новому рассмотреть особенности строения и эволюции одной из крупнейших морских аккумулятивных геосистем Азовского моря. А изучение архивных картографических материалов и материалов аэрофотосъёмки позволило выявить закономерности, отражающие современные и предшествовавшие гидро-литодинамические условия, определившие трансформацию косы Долгая в ходе ее эволюции.

Рис.1. Рельеф подводной отмели косы Долгая и банки Еленина, полученный в результате обработки некоммерческого спутника Sentinel-2

Выполненные исследования подтвердили возможность успешного использования современных дистанционных методов для изучения надводного и подводного рельефа крупных прибрежных аккумулятивных форм. Авторы обращают внимание, что использование данных Sentinel-2 и аэрофотосъемки для создания моделей рельефа позволяет сократить время и стоимость работ по сравнению с традиционными технологиями, а «наличие доступных для исследователей данных дистанционного зондирования (в том числе архивных и современных) позволяет с использованием современных технологий проследить динамику многих элементов геосистем, прежде всего — форм рельефа».

С полной версией статьи можно познакомиться здесь.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Рецензируемый научный журнал «Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)» основан в 1996 г. в целях активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности университета, усиления интеграции вузовской науки с академической. Журнал предназначен для публикации оригинальных теоретических и научно-практических результатов исследований, изложенных на русском и английском языках (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова).

Научное направление издания соответствует следующим отраслям наук: 25.00.00 — науки о Земле, 01.00.00 — физико-математические науки, 05.00.00 — технические науки. Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)». Главный редактор журнала — Александр Петрович Карпик, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, ректор университета.

Рис.1. Рельеф подводной отмели косы Долгая и банки Еленина, полученный в результате обработки некоммерческого спутника Sentinel-2

Выполненные исследования подтвердили возможность успешного использования современных дистанционных методов для изучения надводного и подводного рельефа крупных прибрежных аккумулятивных форм. Авторы обращают внимание, что использование данных Sentinel-2 и аэрофотосъемки для создания моделей рельефа позволяет сократить время и стоимость работ по сравнению с традиционными технологиями, а «наличие доступных для исследователей данных дистанционного зондирования (в том числе архивных и современных) позволяет с использованием современных технологий проследить динамику многих элементов геосистем, прежде всего — форм рельефа».

С полной версией статьи можно познакомиться здесь.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Рецензируемый научный журнал «Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)» основан в 1996 г. в целях активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности университета, усиления интеграции вузовской науки с академической. Журнал предназначен для публикации оригинальных теоретических и научно-практических результатов исследований, изложенных на русском и английском языках (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова).

Научное направление издания соответствует следующим отраслям наук: 25.00.00 — науки о Земле, 01.00.00 — физико-математические науки, 05.00.00 — технические науки. Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)». Главный редактор журнала — Александр Петрович Карпик, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, ректор университета.

Рис.1. Рельеф подводной отмели косы Долгая и банки Еленина, полученный в результате обработки некоммерческого спутника Sentinel-2

Выполненные исследования подтвердили возможность успешного использования современных дистанционных методов для изучения надводного и подводного рельефа крупных прибрежных аккумулятивных форм. Авторы обращают внимание, что использование данных Sentinel-2 и аэрофотосъемки для создания моделей рельефа позволяет сократить время и стоимость работ по сравнению с традиционными технологиями, а «наличие доступных для исследователей данных дистанционного зондирования (в том числе архивных и современных) позволяет с использованием современных технологий проследить динамику многих элементов геосистем, прежде всего — форм рельефа».

С полной версией статьи можно познакомиться здесь.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Рецензируемый научный журнал «Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)» основан в 1996 г. в целях активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности университета, усиления интеграции вузовской науки с академической. Журнал предназначен для публикации оригинальных теоретических и научно-практических результатов исследований, изложенных на русском и английском языках (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова).

Научное направление издания соответствует следующим отраслям наук: 25.00.00 — науки о Земле, 01.00.00 — физико-математические науки, 05.00.00 — технические науки. Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)». Главный редактор журнала — Александр Петрович Карпик, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, ректор университета.

Рис.1. Рельеф подводной отмели косы Долгая и банки Еленина, полученный в результате обработки некоммерческого спутника Sentinel-2

Выполненные исследования подтвердили возможность успешного использования современных дистанционных методов для изучения надводного и подводного рельефа крупных прибрежных аккумулятивных форм. Авторы обращают внимание, что использование данных Sentinel-2 и аэрофотосъемки для создания моделей рельефа позволяет сократить время и стоимость работ по сравнению с традиционными технологиями, а «наличие доступных для исследователей данных дистанционного зондирования (в том числе архивных и современных) позволяет с использованием современных технологий проследить динамику многих элементов геосистем, прежде всего — форм рельефа».

С полной версией статьи можно познакомиться здесь.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Рецензируемый научный журнал «Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)» основан в 1996 г. в целях активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности университета, усиления интеграции вузовской науки с академической. Журнал предназначен для публикации оригинальных теоретических и научно-практических результатов исследований, изложенных на русском и английском языках (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова).

Научное направление издания соответствует следующим отраслям наук: 25.00.00 — науки о Земле, 01.00.00 — физико-математические науки, 05.00.00 — технические науки. Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)». Главный редактор журнала — Александр Петрович Карпик, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, ректор университета. 12.10.2020

Экологическая ситуация у восточного побережья КамчаткиВ начале октября 2020 г. жители Камчатки сообщили об изменении цвета и запаха воды в прибрежной зоне Авачинского залива, главным образом у Халактырского пляжа и в бухтах Авачинской губы. В СМИ и соцсетях были опубликованы фотографии выброшенных на берег мертвых морских донных животных (морских ежей, голотурий, осьминогов и др.), а также теплокровных (тюленей). Немедленно была выдвинута антропогенная версия случившегося (сброс токсичных химических веществ с одного из полигонов/хранилищ на побережье), однако учет реальных фактов и дополнительной информации, в том числе космической, заставил обратиться к наиболее вероятным, природным причинам возникновения нестандартной экологической ситуации.

В итоге разбирательств и исследований большинство специалистов пришло к заключению, что основной причиной гибели донной фауны у берегов Камчатки могло стать цветение некоторых видов фитопланктона (например, динофлагеллят), которые в результате жизнедеятельности выделяют различные токсины, способные убить фауну в узкой прибрежной полосе. Хорошо известно, что динофлагелляты причастны к образованию знаменитых красных приливов в Атлантическом и Тихом океанах. Такие явления наблюдались и в дальневосточных морях, например, в Беринговом море у побережья Аляски [1].

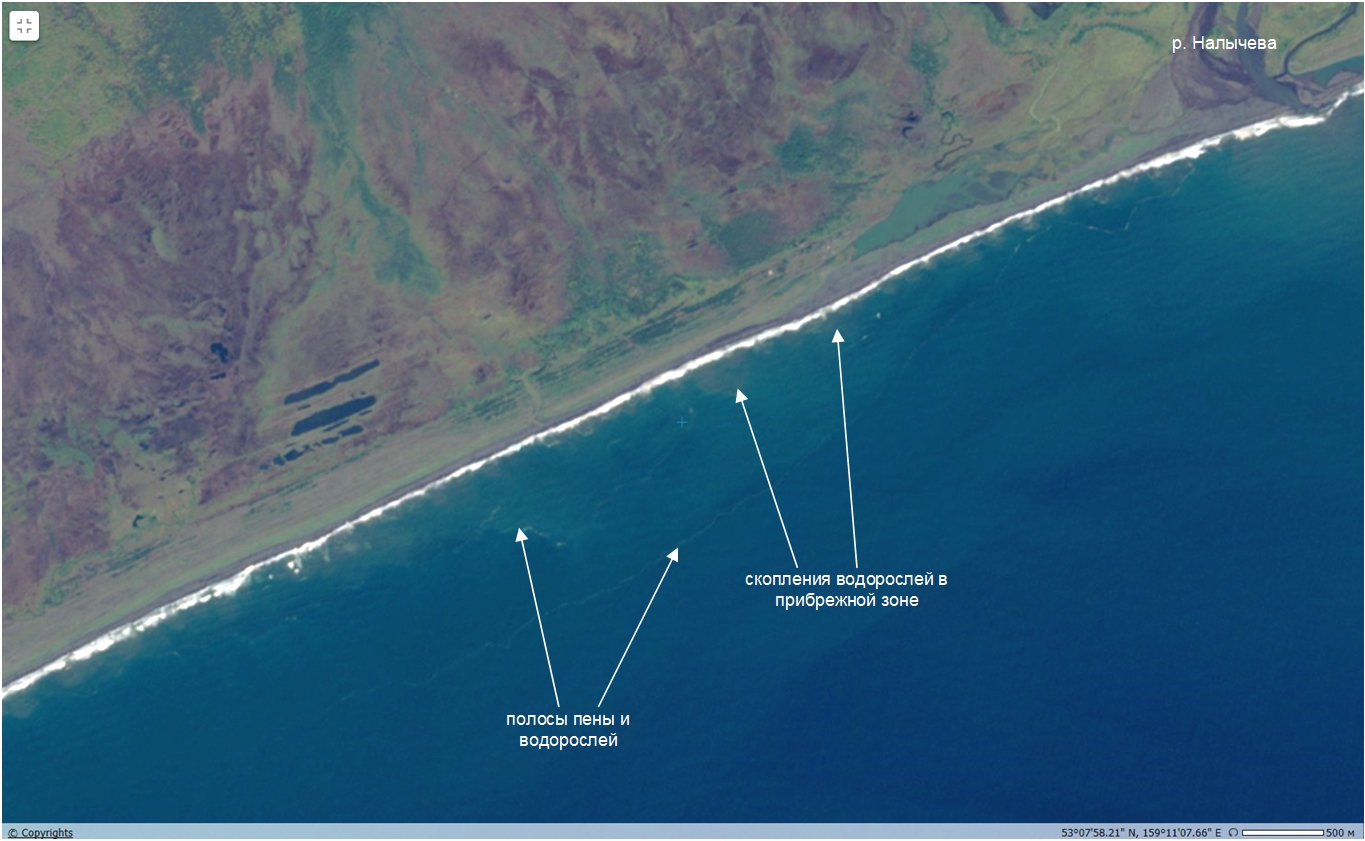

[caption id="attachment_9218" align="alignnone" width="1365"] Рис. 1а. Полосы и пятна водорослей и пены у берега Халактырского пляжа и у устья р. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Цветения динофлагеллят в Авачинском заливе также отмечались различными исследователями, причем они регистрировались периодически. Российские исследователи особое внимание уделяют динофлагеллятам рода Alexandrium и диатомеям рода Pseudo-nitzschia, которые способны продуцировать нейротоксины [2]. Так, виды динофлагеллят рода Alexandrium хорошо известны как продуценты токсина сакситоксина, который, передаваясь по пищевой цепи, вызывает массовую гибель морских животных вплоть до отравления людей. Исследования показали, что динофлагелляты широко распространены у российского тихоокеанского побережья и представлены семью видами, причем вид Alexandrium tamarense наиболее широко распространен в дальневосточных морях России и является основным продуцентом токсичных приливов, неоднократно наблюдавшихся у побережья Камчатки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [2].

[caption id="attachment_9219" align="alignnone" width="1367"]

Рис. 1а. Полосы и пятна водорослей и пены у берега Халактырского пляжа и у устья р. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Цветения динофлагеллят в Авачинском заливе также отмечались различными исследователями, причем они регистрировались периодически. Российские исследователи особое внимание уделяют динофлагеллятам рода Alexandrium и диатомеям рода Pseudo-nitzschia, которые способны продуцировать нейротоксины [2]. Так, виды динофлагеллят рода Alexandrium хорошо известны как продуценты токсина сакситоксина, который, передаваясь по пищевой цепи, вызывает массовую гибель морских животных вплоть до отравления людей. Исследования показали, что динофлагелляты широко распространены у российского тихоокеанского побережья и представлены семью видами, причем вид Alexandrium tamarense наиболее широко распространен в дальневосточных морях России и является основным продуцентом токсичных приливов, неоднократно наблюдавшихся у побережья Камчатки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [2].

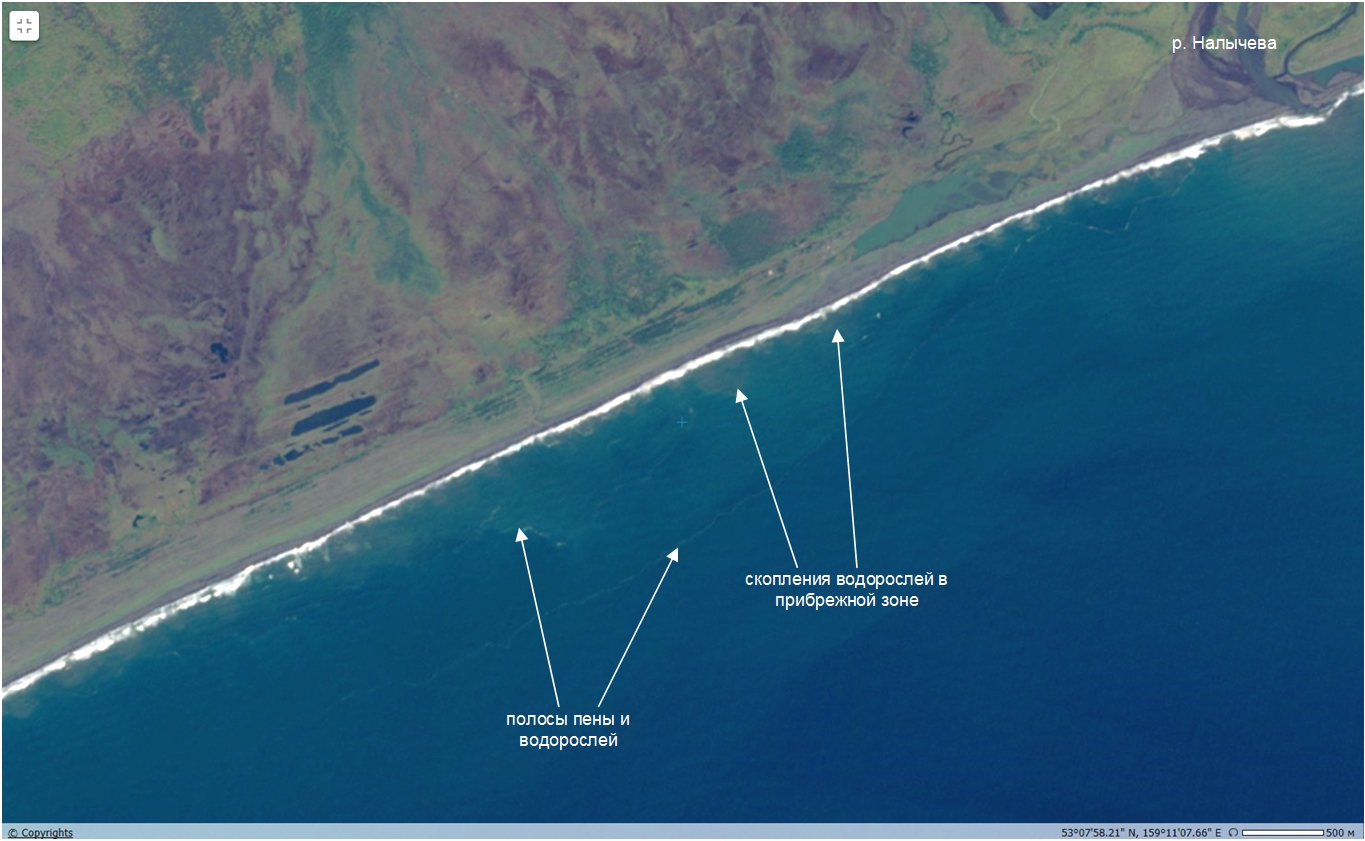

[caption id="attachment_9219" align="alignnone" width="1367"] Рис. 1б. Полосы и пятна пены, как в открытой части моря, так и у берега, в районе м. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Оперативные сервисы ГК «СКАНЭКС» позволяют увидеть детали и особенности явления на последовательных снимках из космоса. На оптических снимках, полученных в последней декаде сентября, наблюдаются как обширные области позеленения воды в прибрежной зоне, так и другие характерные детали, типичные для цветений. Так, на снимке спутника Sentinel-2A от 21.09.2020 г. видны полосы водорослей и пятна пены, как в открытой части Тихого океана, так и у Халактырского пляжа (рис. 1а и 1б), что говорит о том, что цветение находилось в средней фазе. Серия снимков на рис. 2 указывает на этапы развития цветения фитопланктона непосредственно в самой Авачинской губе.

[caption id="attachment_9220" align="alignnone" width="1652"]

Рис. 1б. Полосы и пятна пены, как в открытой части моря, так и у берега, в районе м. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Оперативные сервисы ГК «СКАНЭКС» позволяют увидеть детали и особенности явления на последовательных снимках из космоса. На оптических снимках, полученных в последней декаде сентября, наблюдаются как обширные области позеленения воды в прибрежной зоне, так и другие характерные детали, типичные для цветений. Так, на снимке спутника Sentinel-2A от 21.09.2020 г. видны полосы водорослей и пятна пены, как в открытой части Тихого океана, так и у Халактырского пляжа (рис. 1а и 1б), что говорит о том, что цветение находилось в средней фазе. Серия снимков на рис. 2 указывает на этапы развития цветения фитопланктона непосредственно в самой Авачинской губе.

[caption id="attachment_9220" align="alignnone" width="1652"] Рис. 2. Динамика цветения фитопланктона в бухте Авачинская губа на оптических снимках Sentinel-2A от 9.09.2020, 24.09.2020 и 9.10 2020. © ESA[/caption]

Тем не менее анализ снимков, покрывающих Авачинский залив и губу (рис. 1, 2), показал, что на них конкретное загрязнение и его источник обнаружить крайне сложно, так как загрязнение залива представлено самыми разнообразными причинами, среди которых: сбросы коммунальных и промышленных объектов, рыбного и торгового портов, судоремонтных предприятий, многочисленных военно-морских баз, выносы р. Авача и др. рек, и т.п. Часто эти загрязнения проявляются в виде зон различной яркости голубовато-зеленоватого оттенка на оптических снимках или темных сликовых полос на радиолокационных изображениях (рис. 3).

[caption id="attachment_9221" align="alignnone" width="1584"]

Рис. 2. Динамика цветения фитопланктона в бухте Авачинская губа на оптических снимках Sentinel-2A от 9.09.2020, 24.09.2020 и 9.10 2020. © ESA[/caption]

Тем не менее анализ снимков, покрывающих Авачинский залив и губу (рис. 1, 2), показал, что на них конкретное загрязнение и его источник обнаружить крайне сложно, так как загрязнение залива представлено самыми разнообразными причинами, среди которых: сбросы коммунальных и промышленных объектов, рыбного и торгового портов, судоремонтных предприятий, многочисленных военно-морских баз, выносы р. Авача и др. рек, и т.п. Часто эти загрязнения проявляются в виде зон различной яркости голубовато-зеленоватого оттенка на оптических снимках или темных сликовых полос на радиолокационных изображениях (рис. 3).

[caption id="attachment_9221" align="alignnone" width="1584"] Рис. 3. Сликовые пятна и полосы в Авачинской губе (в том числе в бухтах Раковая, Бабья и Бол. Лагерная) на радиолокационных изображениях спутника Sentinel-1A от 26.09 (19:41 UTC) и 1.10.2020 (07:16 UTC). © ESA[/caption]

Детальный анализ спутниковой информации и соответствующих информационных продуктов на их основе (рис. 4) показал, что, действительно, в 2020 г. случилось достаточно массовое по сравнению с предыдущими годами цветение у побережья Камчатки. По данным сканеров цвета OLCI европейских ИСЗ Sentinel-3A и Sentinel-3B, концентрации пигмента фитопланктона хлорофилла-а в прибрежной зоне Авачинского залива достигали значений в 20-25 мг/м3, в том числе в районе Халактырского пляжа, а в Авачинской губе — до 30 мг/м3; такие значения концентраций хлорофилла позволяют говорить об интенсивном цветении. Съемки из космоса также показывают и то, что явление достаточно масштабно — на спутниковых снимках оно охватывает широкую прибрежную полосу от Камчатского залива до о. Парамушир Курильской гряды (т.е. простирается на 750 км и охватывает акваторию площадью более 56 тыс. кв. км).

[caption id="attachment_9222" align="alignnone" width="1497"]

Рис. 3. Сликовые пятна и полосы в Авачинской губе (в том числе в бухтах Раковая, Бабья и Бол. Лагерная) на радиолокационных изображениях спутника Sentinel-1A от 26.09 (19:41 UTC) и 1.10.2020 (07:16 UTC). © ESA[/caption]

Детальный анализ спутниковой информации и соответствующих информационных продуктов на их основе (рис. 4) показал, что, действительно, в 2020 г. случилось достаточно массовое по сравнению с предыдущими годами цветение у побережья Камчатки. По данным сканеров цвета OLCI европейских ИСЗ Sentinel-3A и Sentinel-3B, концентрации пигмента фитопланктона хлорофилла-а в прибрежной зоне Авачинского залива достигали значений в 20-25 мг/м3, в том числе в районе Халактырского пляжа, а в Авачинской губе — до 30 мг/м3; такие значения концентраций хлорофилла позволяют говорить об интенсивном цветении. Съемки из космоса также показывают и то, что явление достаточно масштабно — на спутниковых снимках оно охватывает широкую прибрежную полосу от Камчатского залива до о. Парамушир Курильской гряды (т.е. простирается на 750 км и охватывает акваторию площадью более 56 тыс. кв. км).

[caption id="attachment_9222" align="alignnone" width="1497"] Рис. 4. Развитие цветения фитопланктона у восточного побережья Камчатки по данным спутника Sentinel-3A в сентябре - начале октября 2020 г. © ESA, Copernicus, Eumetsat[/caption]

— Интенсивное цветение в сентябре 2020 г. у восточного побережья Камчатки и его цикличность могут быть обусловлены климатическими факторами. Анализ видового состава и содержания фитопланктона на различных участках побережья позволит однозначно ответить на вопрос о его роли в ситуации, сложившейся на Камчатке. С другой стороны, есть некая вероятность того, что на фоне цветения сброс каких-то химических отходов с суши мог дополнительно ухудшить экологическую обстановку в узкой прибрежной полосе Авачинской бухты. Однако практика морских аварий и катастроф показывает, что для массового отравления прибрежной зоны морей и открытого океана необходимы разливы или утечки в тысячи и даже десятки тыс. тонн, которых (аварий с танкерами и катастрофических сбросов химикатов) явно не было. Эту же тенденцию подметили экологи Камчатки и специалисты Российской академии наук, которые сейчас активно работают в этом направлении, — говорит эксперт ГК «СКАНЭКС», ведущий научный сотрудник ИО РАН Андрей Иванов.

Полезные ссылки:

Рис. 4. Развитие цветения фитопланктона у восточного побережья Камчатки по данным спутника Sentinel-3A в сентябре - начале октября 2020 г. © ESA, Copernicus, Eumetsat[/caption]

— Интенсивное цветение в сентябре 2020 г. у восточного побережья Камчатки и его цикличность могут быть обусловлены климатическими факторами. Анализ видового состава и содержания фитопланктона на различных участках побережья позволит однозначно ответить на вопрос о его роли в ситуации, сложившейся на Камчатке. С другой стороны, есть некая вероятность того, что на фоне цветения сброс каких-то химических отходов с суши мог дополнительно ухудшить экологическую обстановку в узкой прибрежной полосе Авачинской бухты. Однако практика морских аварий и катастроф показывает, что для массового отравления прибрежной зоны морей и открытого океана необходимы разливы или утечки в тысячи и даже десятки тыс. тонн, которых (аварий с танкерами и катастрофических сбросов химикатов) явно не было. Эту же тенденцию подметили экологи Камчатки и специалисты Российской академии наук, которые сейчас активно работают в этом направлении, — говорит эксперт ГК «СКАНЭКС», ведущий научный сотрудник ИО РАН Андрей Иванов.

Полезные ссылки:

Рис. 1а. Полосы и пятна водорослей и пены у берега Халактырского пляжа и у устья р. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Цветения динофлагеллят в Авачинском заливе также отмечались различными исследователями, причем они регистрировались периодически. Российские исследователи особое внимание уделяют динофлагеллятам рода Alexandrium и диатомеям рода Pseudo-nitzschia, которые способны продуцировать нейротоксины [2]. Так, виды динофлагеллят рода Alexandrium хорошо известны как продуценты токсина сакситоксина, который, передаваясь по пищевой цепи, вызывает массовую гибель морских животных вплоть до отравления людей. Исследования показали, что динофлагелляты широко распространены у российского тихоокеанского побережья и представлены семью видами, причем вид Alexandrium tamarense наиболее широко распространен в дальневосточных морях России и является основным продуцентом токсичных приливов, неоднократно наблюдавшихся у побережья Камчатки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [2].

[caption id="attachment_9219" align="alignnone" width="1367"]

Рис. 1а. Полосы и пятна водорослей и пены у берега Халактырского пляжа и у устья р. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Цветения динофлагеллят в Авачинском заливе также отмечались различными исследователями, причем они регистрировались периодически. Российские исследователи особое внимание уделяют динофлагеллятам рода Alexandrium и диатомеям рода Pseudo-nitzschia, которые способны продуцировать нейротоксины [2]. Так, виды динофлагеллят рода Alexandrium хорошо известны как продуценты токсина сакситоксина, который, передаваясь по пищевой цепи, вызывает массовую гибель морских животных вплоть до отравления людей. Исследования показали, что динофлагелляты широко распространены у российского тихоокеанского побережья и представлены семью видами, причем вид Alexandrium tamarense наиболее широко распространен в дальневосточных морях России и является основным продуцентом токсичных приливов, неоднократно наблюдавшихся у побережья Камчатки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [2].

[caption id="attachment_9219" align="alignnone" width="1367"] Рис. 1б. Полосы и пятна пены, как в открытой части моря, так и у берега, в районе м. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Оперативные сервисы ГК «СКАНЭКС» позволяют увидеть детали и особенности явления на последовательных снимках из космоса. На оптических снимках, полученных в последней декаде сентября, наблюдаются как обширные области позеленения воды в прибрежной зоне, так и другие характерные детали, типичные для цветений. Так, на снимке спутника Sentinel-2A от 21.09.2020 г. видны полосы водорослей и пятна пены, как в открытой части Тихого океана, так и у Халактырского пляжа (рис. 1а и 1б), что говорит о том, что цветение находилось в средней фазе. Серия снимков на рис. 2 указывает на этапы развития цветения фитопланктона непосредственно в самой Авачинской губе.

[caption id="attachment_9220" align="alignnone" width="1652"]

Рис. 1б. Полосы и пятна пены, как в открытой части моря, так и у берега, в районе м. Налычева на фрагменте оптического снимка Sentinel-2A от 21.09.2020 (02:18 UTC). © ESA[/caption]

Оперативные сервисы ГК «СКАНЭКС» позволяют увидеть детали и особенности явления на последовательных снимках из космоса. На оптических снимках, полученных в последней декаде сентября, наблюдаются как обширные области позеленения воды в прибрежной зоне, так и другие характерные детали, типичные для цветений. Так, на снимке спутника Sentinel-2A от 21.09.2020 г. видны полосы водорослей и пятна пены, как в открытой части Тихого океана, так и у Халактырского пляжа (рис. 1а и 1б), что говорит о том, что цветение находилось в средней фазе. Серия снимков на рис. 2 указывает на этапы развития цветения фитопланктона непосредственно в самой Авачинской губе.

[caption id="attachment_9220" align="alignnone" width="1652"] Рис. 2. Динамика цветения фитопланктона в бухте Авачинская губа на оптических снимках Sentinel-2A от 9.09.2020, 24.09.2020 и 9.10 2020. © ESA[/caption]

Тем не менее анализ снимков, покрывающих Авачинский залив и губу (рис. 1, 2), показал, что на них конкретное загрязнение и его источник обнаружить крайне сложно, так как загрязнение залива представлено самыми разнообразными причинами, среди которых: сбросы коммунальных и промышленных объектов, рыбного и торгового портов, судоремонтных предприятий, многочисленных военно-морских баз, выносы р. Авача и др. рек, и т.п. Часто эти загрязнения проявляются в виде зон различной яркости голубовато-зеленоватого оттенка на оптических снимках или темных сликовых полос на радиолокационных изображениях (рис. 3).

[caption id="attachment_9221" align="alignnone" width="1584"]

Рис. 2. Динамика цветения фитопланктона в бухте Авачинская губа на оптических снимках Sentinel-2A от 9.09.2020, 24.09.2020 и 9.10 2020. © ESA[/caption]

Тем не менее анализ снимков, покрывающих Авачинский залив и губу (рис. 1, 2), показал, что на них конкретное загрязнение и его источник обнаружить крайне сложно, так как загрязнение залива представлено самыми разнообразными причинами, среди которых: сбросы коммунальных и промышленных объектов, рыбного и торгового портов, судоремонтных предприятий, многочисленных военно-морских баз, выносы р. Авача и др. рек, и т.п. Часто эти загрязнения проявляются в виде зон различной яркости голубовато-зеленоватого оттенка на оптических снимках или темных сликовых полос на радиолокационных изображениях (рис. 3).

[caption id="attachment_9221" align="alignnone" width="1584"] Рис. 3. Сликовые пятна и полосы в Авачинской губе (в том числе в бухтах Раковая, Бабья и Бол. Лагерная) на радиолокационных изображениях спутника Sentinel-1A от 26.09 (19:41 UTC) и 1.10.2020 (07:16 UTC). © ESA[/caption]

Детальный анализ спутниковой информации и соответствующих информационных продуктов на их основе (рис. 4) показал, что, действительно, в 2020 г. случилось достаточно массовое по сравнению с предыдущими годами цветение у побережья Камчатки. По данным сканеров цвета OLCI европейских ИСЗ Sentinel-3A и Sentinel-3B, концентрации пигмента фитопланктона хлорофилла-а в прибрежной зоне Авачинского залива достигали значений в 20-25 мг/м3, в том числе в районе Халактырского пляжа, а в Авачинской губе — до 30 мг/м3; такие значения концентраций хлорофилла позволяют говорить об интенсивном цветении. Съемки из космоса также показывают и то, что явление достаточно масштабно — на спутниковых снимках оно охватывает широкую прибрежную полосу от Камчатского залива до о. Парамушир Курильской гряды (т.е. простирается на 750 км и охватывает акваторию площадью более 56 тыс. кв. км).

[caption id="attachment_9222" align="alignnone" width="1497"]

Рис. 3. Сликовые пятна и полосы в Авачинской губе (в том числе в бухтах Раковая, Бабья и Бол. Лагерная) на радиолокационных изображениях спутника Sentinel-1A от 26.09 (19:41 UTC) и 1.10.2020 (07:16 UTC). © ESA[/caption]

Детальный анализ спутниковой информации и соответствующих информационных продуктов на их основе (рис. 4) показал, что, действительно, в 2020 г. случилось достаточно массовое по сравнению с предыдущими годами цветение у побережья Камчатки. По данным сканеров цвета OLCI европейских ИСЗ Sentinel-3A и Sentinel-3B, концентрации пигмента фитопланктона хлорофилла-а в прибрежной зоне Авачинского залива достигали значений в 20-25 мг/м3, в том числе в районе Халактырского пляжа, а в Авачинской губе — до 30 мг/м3; такие значения концентраций хлорофилла позволяют говорить об интенсивном цветении. Съемки из космоса также показывают и то, что явление достаточно масштабно — на спутниковых снимках оно охватывает широкую прибрежную полосу от Камчатского залива до о. Парамушир Курильской гряды (т.е. простирается на 750 км и охватывает акваторию площадью более 56 тыс. кв. км).

[caption id="attachment_9222" align="alignnone" width="1497"] Рис. 4. Развитие цветения фитопланктона у восточного побережья Камчатки по данным спутника Sentinel-3A в сентябре - начале октября 2020 г. © ESA, Copernicus, Eumetsat[/caption]

— Интенсивное цветение в сентябре 2020 г. у восточного побережья Камчатки и его цикличность могут быть обусловлены климатическими факторами. Анализ видового состава и содержания фитопланктона на различных участках побережья позволит однозначно ответить на вопрос о его роли в ситуации, сложившейся на Камчатке. С другой стороны, есть некая вероятность того, что на фоне цветения сброс каких-то химических отходов с суши мог дополнительно ухудшить экологическую обстановку в узкой прибрежной полосе Авачинской бухты. Однако практика морских аварий и катастроф показывает, что для массового отравления прибрежной зоны морей и открытого океана необходимы разливы или утечки в тысячи и даже десятки тыс. тонн, которых (аварий с танкерами и катастрофических сбросов химикатов) явно не было. Эту же тенденцию подметили экологи Камчатки и специалисты Российской академии наук, которые сейчас активно работают в этом направлении, — говорит эксперт ГК «СКАНЭКС», ведущий научный сотрудник ИО РАН Андрей Иванов.

Полезные ссылки:

Рис. 4. Развитие цветения фитопланктона у восточного побережья Камчатки по данным спутника Sentinel-3A в сентябре - начале октября 2020 г. © ESA, Copernicus, Eumetsat[/caption]

— Интенсивное цветение в сентябре 2020 г. у восточного побережья Камчатки и его цикличность могут быть обусловлены климатическими факторами. Анализ видового состава и содержания фитопланктона на различных участках побережья позволит однозначно ответить на вопрос о его роли в ситуации, сложившейся на Камчатке. С другой стороны, есть некая вероятность того, что на фоне цветения сброс каких-то химических отходов с суши мог дополнительно ухудшить экологическую обстановку в узкой прибрежной полосе Авачинской бухты. Однако практика морских аварий и катастроф показывает, что для массового отравления прибрежной зоны морей и открытого океана необходимы разливы или утечки в тысячи и даже десятки тыс. тонн, которых (аварий с танкерами и катастрофических сбросов химикатов) явно не было. Эту же тенденцию подметили экологи Камчатки и специалисты Российской академии наук, которые сейчас активно работают в этом направлении, — говорит эксперт ГК «СКАНЭКС», ведущий научный сотрудник ИО РАН Андрей Иванов.

Полезные ссылки:

- Anderson D.M., Richlen M.L., Lefebvre K.A. Harmful algal blooms in the Arctic. https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2018/ArtMID/7878/ArticleID/789/Harmful-Algal-Blooms-in-the-Arctic

- Орлова Т.Ю. Красные приливы и токсические микроводоросли в дальневосточных морях России // Вестник ДВО РАН. 2005. № 1. С. 27-31.

- https://www.znak.com/2020-10-09/uchenye_ran_nazvali_krasnyy_priliv_okeana_prichinoy_ekologicheskoy_katastrofy_na_kamchatke?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

- https://kamgov.ru/news/tatana-klockova-cvetenia-dinoflagellatov-v-avacinskom-zalive-uze-byvali-34355

28.08.2018

Оценка динамики ледников национального парка «Русская Арктика» архипелага Новая Земля по спутниковым снимкамЛедниковая система архипелага Новая Земля является крупнейшей по площади в российской Арктике, изучение ее динамики позволяет говорить о тенденциях в изменении климата на планете.